共同通信の連載記事 阿部等氏の提案

ほくほく線は160km運転できるし、今の技術なら180km運転くらいはできるだろう。問題は在来線を軌道強化し、両側の崖を削ったり新トンネルや短縮線を建設して、フル規格並みの災害安全性を高めることだ。実は山陽新幹線開業ころの特急やくものL特急化などでは、複線化、軌道強化、新トンネル、短縮化など積極的にやり、倉敷駅では一部高架短縮線まで作っている。

JR在来線を中速新幹線に改良するためには、新幹線予算の増額とスキーム改良が必要だ。四国新幹線などは、従来の都市をそのまま通るのがベストで、瀬戸大橋線を最大限に利用し、四国側では何本か短縮トンネルを貫通させて、現在の岡山松山2時間40分を半分の1時間20分程度にすればいいのではないか。フル規格の40分にすると、新居浜、西条などには郊外の新駅ということになるだろう。街は確実に崩壊し、松山市の一人勝ちとなる。

阿部等氏はRACDAの毎週のZoom会議メンバーで、北海道の小樽余市存続活用にも尽力している。いまの新幹線建設と並行在来線切り離し問題にも警鐘を鳴らしている。

コロナ後公共交通提案

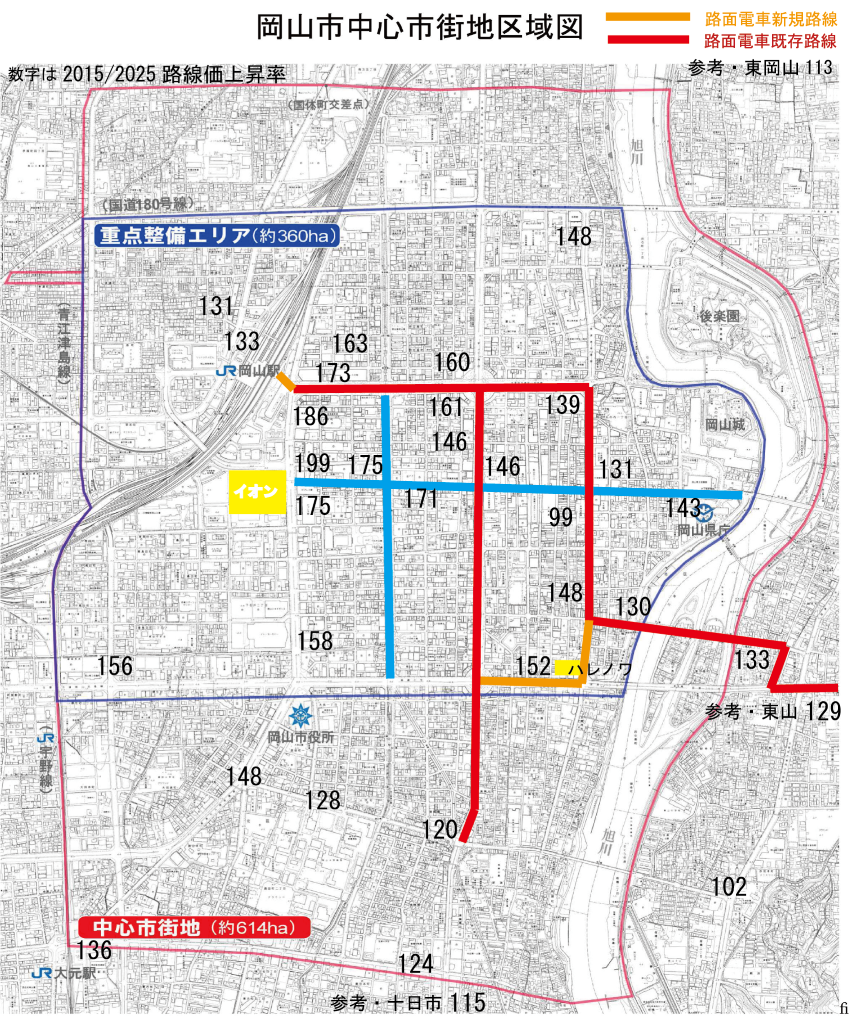

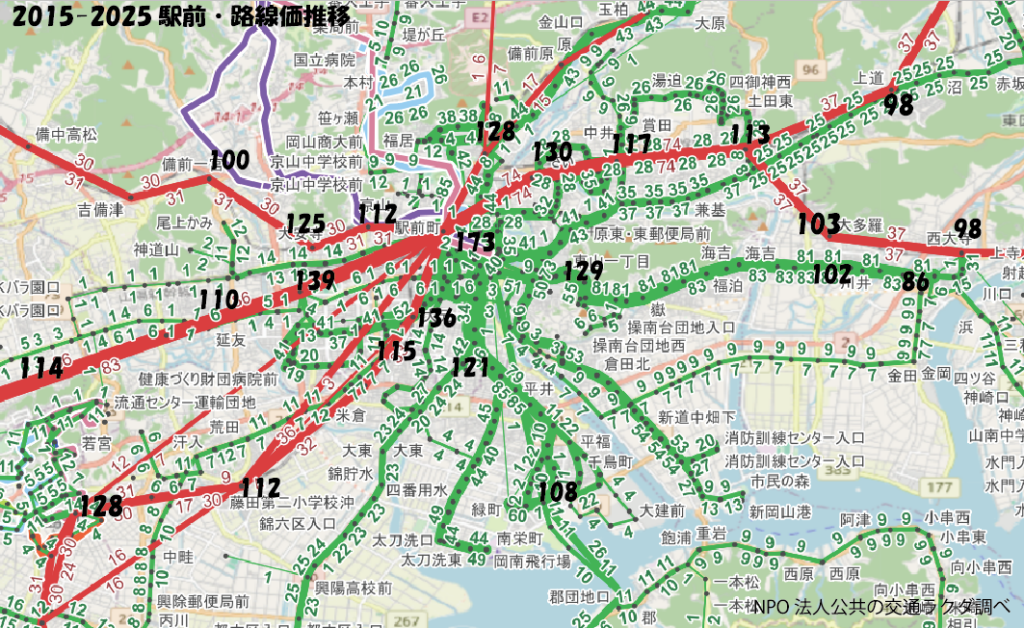

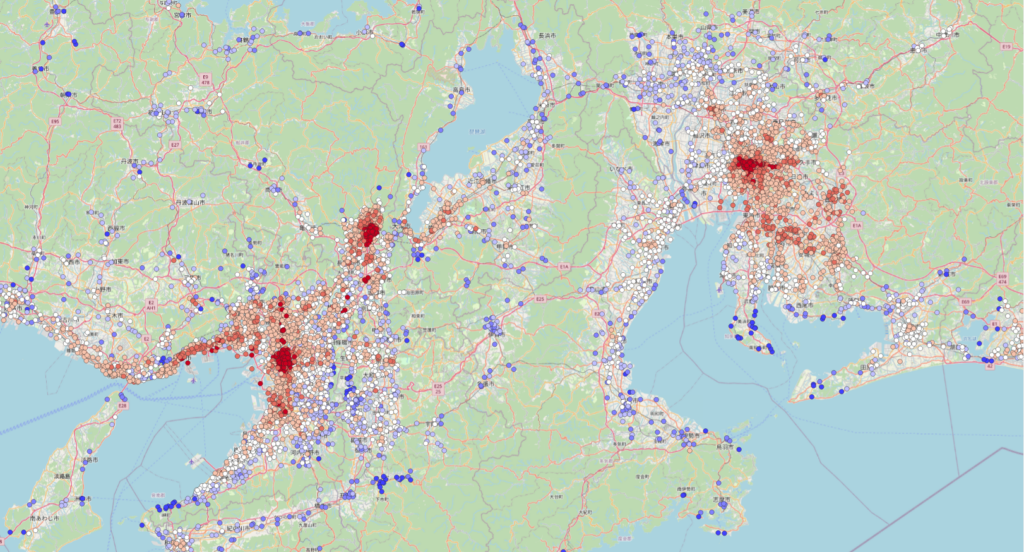

毎年7/1に公表される路線価をもとに、岡山市都心部の2015-2025の10年推移図を作成した。

岡山都心では、順調に上昇しており、特に駅前および路面電車沿線での値上がりも大きい。県庁通り(はれまち通り)もぐっと上がり、今年も岡山市の固定資産税も順調に伸びるだろう。

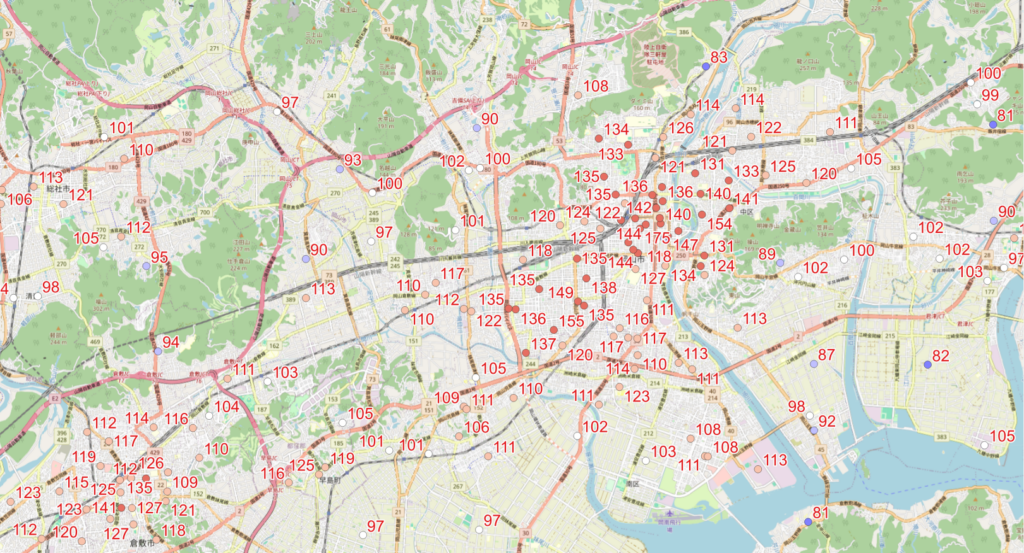

今回は10年前の路線価が、あるホームページで見られることを知り、岡山県南部の主要駅周辺の路線価の推移地図を作成してみた。なお2024年作成のQGISに表示した、JRとバスの運行頻度図(GTFS-GO使用)と重ねて表示してみた。すると、JR岡山駅から8方面に伸びるJR線の主要駅周辺では、地価が15-25%上昇していることがわかる。ただ西大寺駅のみは停滞している。

倉敷駅周辺も路線価が大きく伸びているが、倉敷美観地区ではコロナ下で一度値下がりしたものの、好調なインバウンド需要を背景として、高騰し始めている。倉敷近郊でも、西阿知、茶屋町、早島駅周辺は伸びている。

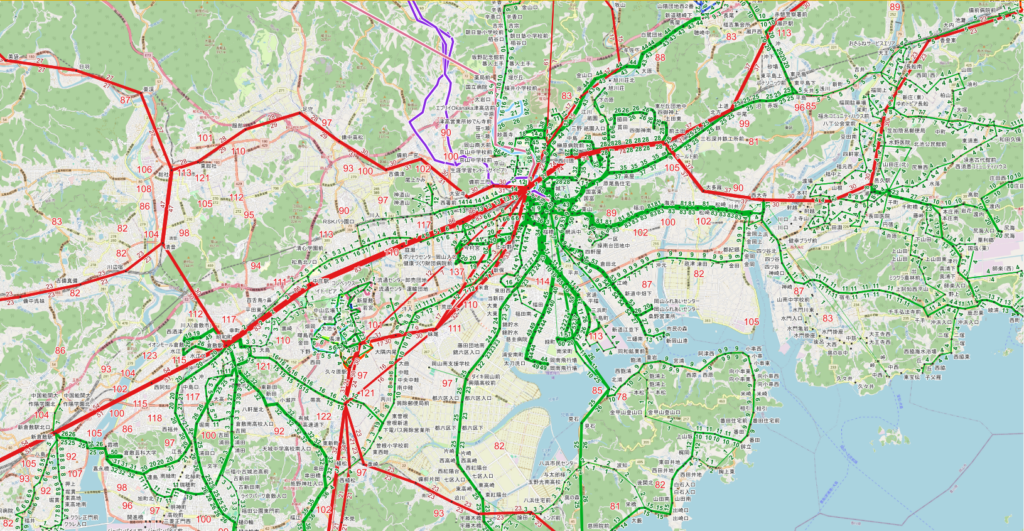

路線価は主に都心の地価を見るものだが、駅の周辺が好調だとは推定できるものの、それでは道路との関係はどうなのか、あるいは全国との比較はどうなのかと議論になった。そこでトラフィックブレインの太田恒平さんが、国交省の地価公示がオープンデータになっているのを利用して、QGISの地図上に2015と2025を比較して、基本調査地点の数字を表示してくれた。これだと、岡山バイパス沿いとか、大元駅東部の値上がり具合がよくわかる。10年という単位でみると、その地域の人気度のバロメーターとな。

次にこのデータに、GTFSのJRとバスの便数データを重ねると、交通と地価との関係がよくわかる。なお公示価格は路線価より高く、固定資産税評価額は路線価より低い。いずれにしても、交通計画や都市計画を立てる上でも、もっと広くこの図は使われてもいい。

この2015-2025全国公示価格推移図は以下から見ることができる(トラフィックブレインブレイン提供)

全国公示価格推移図 https://x.gd/itRyQ

各都市の比較をしてみると、政令市間でもかなりの差があるこがわかる。全国図では値上がりを赤、値下がりを青で示しており、東京一極集中と地方主要都市への集中が鮮やかにわかってしまう。

全国主要都市の推移図

2015-2025地価公示価格推移・主要都市a

2015-2025地価公示価格推移・主要都市b

GGISデータ化 トラフィックブレイン(太田恒平)

岡山・広島のGTFSデータはRACDA

都市図はQGISの1/100000からスクリーンショット

地域図はQGISの1/1000000からスクリーンショット

公示地価は国土交通省国土数値情報を使用

地価の数字は2025/2015の比率、2015を100とする

第一部 伊藤先生ご挨拶・講演(太田恒平・何ろく)動画

熊本都市圏「車1割削減、渋滞半減、公共交通半減」をめざして(太田恒平)

日本の都市交通政策における地域公共交通の現状と課題

岡山・広島の公共交通の将来像

ジェクトで、参加者は国際交流センターに80人、ネットで100人超という所。

ジェクトで、参加者は国際交流センターに80人、ネットで100人超という所。KOALA・RACDA大阪堺 池田昌博氏コメント

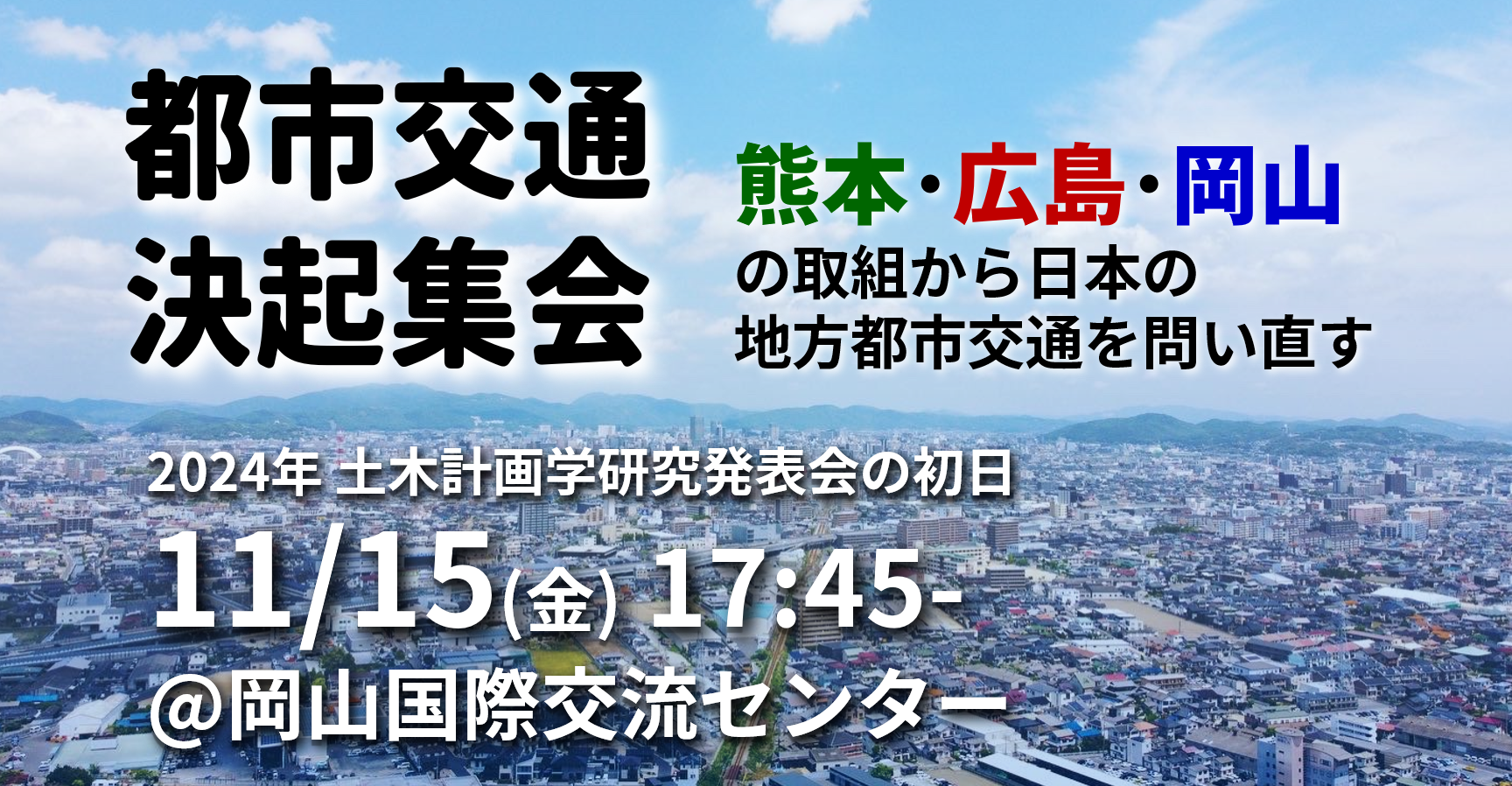

日本では、人口100万人以上の大都市圏であっても車依存が著しい。公共交通は独立採算の原則の下、近年では運転手不足を理由とした減便が深刻化している。高齢者などのための最低限の足の確保については過疎地を中心に地域公共交通政策として展開されている。一方、都市部の公共交通が車よりも選ばれるように、公的投資によりサービスレベルを高めるような都市公共交通政策は乏しい。2000年代には存在感のあった、パーソントリップ調査を起点とした都市・地域交通戦略も形骸化の兆しがある。

そのような状況を打破するために、渋滞が社会問題化している熊本都市圏では「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍」という大胆な目標を掲げた産官学の取組が始まりつつある。また岡山、広島都市圏では、事業者間協調を軸に公費投入も交えた事業環境改善の取組も始まっている。

本勉強会では、岡山大学にて開催される土木計画学研究発表会に集まる都市交通有識者らと共に、各都市の事例を参照しながら、都市公共交通政策の再興について討議する。

概要

- 日程:2024/11/15(金) 17:45-20:45

- 会場:岡山国際交流センター 8F イベントホール

- オンライン:Zoom(URLは申込時に表示)

- 会場優先・少人数運営のため品質不良の際はご容赦ください

- 参加費:無料

- 主催:熊本都市交通リノベーション研究チーム(NICT Beyond 5G 研究開発促進事業)

- 代表:東京大学 伊藤昌毅 准教授

- 事務局:トラフィックブレイン 太田恒平

- 申込み peatix

- 協力:NPO法人 公共の交通ラクダ(RACDA)、ほか調整中

第1部:話題提供

- 開会挨拶

東京大学 准教授 伊藤昌毅 - 趣旨説明

熊本都市圏「車1割削減、渋滞半減、公共交通2倍」をめざして

(株)トラフィックブレイン 代表取締役 太田恒平

熊本県 企画振興部長 富永隼行(オンライン) - 日本の都市交通政策における地域公共交通計画の現状と課題(仮)

(一財)計量計画研究所 研究員・芝浦工業大学 何 玏 - 岡山・広島の公共交通の将来像

岡山市 交通政策課 副主査 平田晋一

広島電鉄(株) 交通政策課長 進矢光明

呉工業高等専門学校 教授 神田佑亮

第2部:討議(19:25頃~)

各分野のコメンテーターを交えて、sli.do等も使いながら会場参加型で討議します。

キーワード(案)

- 熊本・岡山・広島の取組

- 鉄道(JR等)

- 路面電車/LRT

- 幹線バス、公共交通優先

- 公共交通の政策目的・便益、車削減・渋滞解消

- 自動車への制約

- 道路・街路・都市政策との連携

- 事業スキーム・財源・運賃

- 国際比較

- 日本の交通政策・計画のあり方

- 市民参画・政治

- 学の貢献

参加予定コメンテーター(名前順・随時追加中)

- 流通経済大学 教授 板谷和也(オンライン)

- 関西大学 教授 宇都宮浄人

- 両備ホールディングス 常務執行役員 大上真司

- RACDA 会長 岡将男

- 富山大学 特別研究教授 金山洋一

- ウィーン工科大学 上席研究員 柴山多佳児(オンライン)

- 富山大学 特別研究教授 中川大

- 丸尾計画事務所 専務取締役・クロスセクター効果研究会 幹事長 西村和記

- 中央大学 教授 原田昇

- 広島大学 教授 藤原章正

- 計量計画研究所 業務執行理事 牧村和彦

- 立教大学 教授 松戸浩

- 熊本学園大学 教授 溝上章志

- 運輸総合研究所 所長 屋井鉄雄

- 福島大学 教授 吉田樹(オンライン)

予習資料

- 熊本

- 岡山

- 広島

- 共同運営システムによる乗合バス事業の再構築に向けた基本方針(広島市)

- 地域・事業者間連携と「学」(神田佑亮)

- 電車・バスの運賃改定及び運賃・定期券制度等の変更について(広島電鉄)

- 日本の都市交通政策

- 開会挨拶

■余市ー小樽間、鉄道存続に向けた民間主導の新会社 「後志鉄道」とはどのような計画か 新着2023-0927 yahoo動き始めた小樽・余市

いよいよ北海道新聞の記事が動いた

■<「鉄路の行方」を考える>1 事情変更の原則 混雑する「山線」なぜ廃止 新着2023-1003北海道新聞

北海道庁主導の廃止の流れは、いくつもの事情が変更された中、再検討するべきであるとの論評。廃止代替のバス運転手確保の困難、国の鉄道支援体制の構築、北海道新幹線の開業延期。

その上に我々はJR北海道の高コスト体質が検証されていないことも指摘しておきたい。また、バス運転手不足は主に、平均年収が100万低い上に激務、クレームが多いなど、職場としての魅力がなくなっている事を指摘しておきたい。こうした議論で、キチンと数字で検証していないのも問題だ。

■「2024年問題」対策 鉄道・船舶の“輸送量”10年で倍増へ 国交省が目標掲げる方針 新着2023-0930 日テレニューr

■「余市の未来を考える 〜鉄路を活路に 余市を良い地に!」緊急告知

主催 余市駅を存続する会 Twitter

2023年4月25日17時〜 エルラプラザ2階ホール (JR余市駅隣接)

入場無料 オンライン配信予定Zoom

講師 (株)ライトレール 阿部等氏

東洋経済ライター 櫛田泉氏

■JR余市―小樽の存続へ声上げよう 余市で25日フォーラム 2023-0219 北海道新聞

■北海道新幹線札幌延伸の並行在来線「基幹鉄道区間として在り方検討」

斉藤国交相、維持前提に鈴木氏に答弁 2023-0419 神奈川新聞

ようやく国交大臣が、JR北海道の貨物線としての存続に、前向き答弁をした。けれども相変らず、腰は引けている。

■JR廃止の「長万部~小樽」に代わる高速「後志道」建設中 仁木まで開通間近 「倶知安から先」も検討へ 2023-0417 乗りものニュース

■【日本ハム】新庄監督が語った新球場の課題「今のままなら7、8回で席を立つ」神妙な面持ちで… 2023-0327 東スポ

コロナ禍を受けて、今国会では地域公共交通活性化再生法の改正が議論されている。

■参議院国土交通委員会(第九回)2023-0417 参考人質疑

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第一七号)(衆議院送付)について参考人富山大学教授・京都大学非常勤講師・前富山市長森雅志君、ひたちなか海浜鉄道株式会社代表取締役社長吉田千秋君及び日本大学名誉教授桜井徹君から意見を聴いた後、各参考人に対し質疑を行った。

■衆議院インターネット審議中継 (shugiintv.go.jp)

木原稔(国土交通委員長) 9時 00分 01分![]()

吉田樹(参考人 福島大学経済経営学類准教授) 9時 01分 11分![]()

山内弘隆(参考人 一橋大学名誉教授 武蔵野大学経営学部特任教授) 9時 12分 09分![]()

宇都宮浄人(参考人 関西大学経済学部教授) 9時 21分 10分![]()

武田泉(参考人 北海道教育大学教育学部札幌校准教授) 9時 31分 10分![]()

菅家一郎(自由民主党・無所属の会) 9時 41分 16分![]()

近藤和也(立憲民主党・無所属) 9時 57分 18分![]()

赤木正幸(日本維新の会) 10時 15分 16分![]()

中川康洋(公明党) 10時 31分 15分![]()

古川元久(国民民主党・無所属クラブ) 10時 46分 15分![]()

高橋千鶴子(日本共産党) 11時 01分 17分![]()

福島伸享(有志の会) 11時 18分 18分![]()

たがや亮(れいわ新選組) 11時 36分 16分

3/17の衆議院国土交通委員会では、RACDAのZoom会議常連の、関西大学宇都宮教授が参考人質疑の臨み、学割・バリアフリーなどの公的負担不足など、今までの仕組み自体を見直す必要があることを論じた。

また参考人に呼ばれた北海道教育大学武田泉准教授は、今回の改正案に対して「母屋に手を付けずに、屋上のプレハブを増築するようなもの」と、極めて本質を説いた議論をふっかけたのは、圧巻だった。この後に及んで、新自由主義に侵されてクダグタの政府案に対して痛烈な批判を行った。特に道路に偏して鉄道予算のゼロである北海道開発局の不自然さを指摘。宇都宮教授もかねてから、道路と鉄道バスの国の財政支援について苦言を呈してきたが、今回北海道ではJR北海道のグダグダと北海道庁のグダグタに翻弄されて、都市圏輸送である小樽余市間の鉄道さえも剥がされようとしている。

今回の参考人質疑の決まる直前、武田さんにもRACDAのZoom会議に参加していただき、意見交換を行った。我々は決してJRグループや交通事業者、国交省を敵にしようというわけではないが、我が国の交通行政が、明確なビジョンもないまま崩壊していくのを見ておれない、政治を動かさざるをえないとの認識で一致している。

2月に発行して「クリーンモバイル岡山倉敷連星都市圏3」の半分は、全国のJRのサービスレベルや制度財源について書き、特に小樽余市間の鉄道の都市鉄道としての活用を議論した内容を掲載した。そしてこれが全国の都市鉄道の試金石にもなると思っている。

全国路面電車ネットワーク・全国バスマップサミット実行委員会では、毎週Zoom会議を、地域公共交通の将来像を討議しています。そこで「地域公共交通計画」におけるバスマップ作成状況を調査してきましたが、その過程でホームページによる情報公開、協議会のあり方、パブコメなどの課題も見えてきました。

2021-0415地域公共交通計画による情報公開等調査 詳細

2021-0420地域公共交通計画による情報公開等調査ver3 5/26差し替え

*地域公共交通計画を情報公開している自治体

〇2020年12月末までに、234自治体が地域公共交通計画及び

立地適正化計画を両方作成(国土交通省発表)

〇地域公共交通計画による情報公開等調査

地域公共交通計画を情報公開している自治体:226自治体群

(以下の比率の分母はHP公開自治体群の総数)

会議公開比率:43.82%

議事録公開比率:20.22%

市民参加可能比率:21.35%

アンケートは除く、ワークショップ、パブリックコメントの実施

公共交通マップ製作予定比率:68.54%

協議会運営等委託業者公開比率:38.20%

人口1人当たり補助金額平均:1872円(公開分のみの平均)

その他調査項目:GTFS(公共交通マップデータ化)・

MaaS等、IT事業記載有無

地域公共交通計画を情報公開している自治体<総評>

〇2007年に活性化再生法が施行され、地域の協議会および公共交通計画が 規定されてから10年以上経過しているが、公共交通計画を策定している 自治体はいまだ30%程度(2020年7月時点606件 連携計画・網計画も含む)

〇計画を策定している自治体でも、ワークショップ等による 市民参加を可能としている協議会が少なく(21%)、会議(44%)や 議事録および資料(20.22%)の完全公開すら進んでいない。 地域住民の足に関して税金を使って議論している意味が理解されていないよう

〇公共交通マップ製作予定比率が69%となっているが、公共交通を分析し、 計画策定および実施していくうえで、マップは不可欠のはず 〇協議会運営等委託業者の公開比率が38%と低く、自治体の事業を担う 事業者が何故公開されないのか疑問。今後計画策定の努力義務化に伴い、 安価な業務委託で手本をまねるだけの計画が多発する懸念がある

〇人口1人当たり補助金額平均(公開分のみ)が1872円、地方税収の平均が 30万円なので、0.6%に過ぎない。鉄道廃止に伴う損失が1人あたり12,470円 ということを考慮すると、公共交通への支援の少なさが地域の衰退や 地球環境悪化を招いているのではないか。

〇地方自治体では公共交通を担当する部署すらないところも多く、担当者も 少ないことが課題で、民間事業者では地域の公共交通サービスの向上は おろか、維持することも困難で、国策を改めるべき(提案書参照)

全国路面電車ネットワーク・全国バスマップサミット実行委員会

調査・一覧作成 にいがた環境交通研究会 佐藤輝和 (C)2021 Terukazu Sato

詳細連絡先:roopkururin@hotmail.com

幹事団体連絡先 NPO法人公共の交通ラクダ 岡將男 :okj165@poppt.ocn.ne.jp

参考資料 熊本市が導入した自治体の行政市民の双方向情報発信手法 ダウンロードフォーム | RABAN (jt-tsushin.jp)

JR西日本は今期収益予想を3050億円の赤字と予測(連結決算)しており、これは約2年分の経常利益を失うことになります。しかも収益の根幹となる新幹線の落ち込みは激しく、近年拡大してきたインバウンドも数年間は回復が見込めません。また働き方改革やネット社会の進行により2割程度の減収はコロナ収束後も覚悟する必要がありそうです。しかもグローバル化の中で外国人株主は3割ほどあり、また金融機関の株所有も大きく、当面JRとしてはコストカットや安全対策の先送りを余儀なくされており、そのしわ寄せとしての減便を打ち出したといえます。

こうした減便は岡山都市圏、広島都市圏全体に及ぶものですが、自治体は今までJRの便数維持にはほとんど関心が無く、地域の交通関係協議会でもバス路線維持やデマンド交通導入が中心になっており、「JRは儲かっているから大丈夫」という思い込みが蔓延していました。

さて今回の請願書の出た瀬戸内市を走る赤穂線は、昭和37年に開業し、当初は一日の便数が普通列車13往復程度でしたが、JR分割民営化前後から大増便され、岡山-長船は一日36便と都市圏輸送の最小限を確保していました。そのため邑久駅・長船駅の合併前の中心地域では過去10年でも大幅な人口増加を果たしており、近年では西大寺の次の大富駅でも住宅開発が進んでおり、瀬戸内市はコミバスをつい最近6路線に増やし、この3駅を中心とした運用にしただけでなく、邑久駅の駅前広場改修に6億円をつぎ込んでいる矢先でした。長船駅は岡山駅が16.6km30分の位置にあり、今回同様の減便となる山陽本線和気駅とともに、移住定住政策でも人気のスポットとなっていました。

しかし、わかりやすい30分ヘッドのダイヤが崩れることは、都市政策として計り知れない影響がでそうです。

コロナ禍での全国の地域公共交通崩壊が現実のものになる中、我々全国路面電車ネットワークでは4月以来Zoom会議を35回開催し、学識者・市民・交通実務担当者から国会議員まで46人が自由に議論して、具体策と制度の提案を検討しました。今後提言を実装化するべく、国会・国土交通省、コロナ支援を行った多くの自治体への働きかけを開始します。11/16

2020-1115コロナ禍後の地域公共交通の方向性ver22・確定pff 10/6起草終了

2021-0621コロナ禍後の地域公共交通に向けた具体策と制度の提案[資料編]ver23 新着・修正

2021-0621_コロナ禍後の地域公共交通に向けた具体策と制度の提案・解説ver23 新着・修正

同・用語解説pdf 賛同団体・協力団体名簿10/27pdf 全国NWパワポ資料11/16pdf

岡山記者発表資料pdf 11/20発表

「地域公共交通支援求め提言書、市にRACDA」 新着 11/21 山陽新聞社提供

「路線バス網維持へ早期の公費負担を 岡山のNPO提案」 11/21記事 日本経済新聞

「地域公共交通支援求め提言書、市にRACDA」

全国路面電車ネットワーク

| コロナ禍の影響で、かねてから危惧されていた地域公共交通の存続の危機が鮮明になった今日、大都市への極度な集中を是正し、地方分散の推進、出生率の増加、地域強靭化のためには、地域における良好な公共交通サービスを基礎とした安心して暮らせるライフスタイルの提供が必要。 |

- 公共交通の運賃収入は、大幅減収の見込み。高速バス・観光バスによる内部補填も、見込めず、各事業者はコストダウンから、減便・路線廃止を本格化。

- 公共交通は、医療、教育等とともに地域を支えるインフラ。通学生や免許返上した高齢者等の日常生活の足の「交通崩壊」は地域社会崩壊に。

- 観光の国内需要喚起にも地域公共交通は不可欠。

1.早期に実施すべき具体的方策

①小中高校生の通学時公共交通利用の公費負担による子育て支援(事業者の割引負担軽減)。

②バリアフリーに関する費用の全面的な公費負担化(医療・介護費の軽減)。

③公共交通のデジタル投資(オープンデータ、キャッシュレス化の運営コストを含む費用)の全面的な公費負担化(接触軽減と運転手の保護)

④公費助成による乗継(鉄道・バス・タクシー等)も含めた運賃軽減(需要喚起、MaaSの有効活用)

― 訪日外国人旅行者受入環境緊急対策予算等をグリーンリカバリー施策として活用

2.短期間で創設すべき制度の提案

①地域に必要であるが採算性が厳しい公共交通について、地方自治体が路線・運行計画を主体的に決定できる枠組とそのための人材育成の制度(国)

②上記を可能とする市町村の公共交通費用負担(予算規模はおおむね一般会計の1%程度)を想定した施策と、そのための財源措置(地方交付税等)。

③域内交通のサービス・運賃等の総合調整機能を有する組織の創設(交通連合等)

3.検討を開始し、5年以内に改正すべき制度

①地域公共交通の運営の領域分化と官民の責任分担の明確化

― 採算が確保できる商業サービスと、公共的に供給するサービスの切り分け。

― 公共サービスと見なす区域・路線については、公共サービス義務(PSO)と位置付け、自治体がサービスに責任を持ち、事業者がこれを受託等、契約で運行する形。

― 鉄道の上下分離は官民の機能分離とし、公共サービス義務(PSO)の下で積極活用。

②上記を実現する関連事業法の改正と充分な予算措置

― 交通政策基本法、地域公共交通活性化・再生法の趣旨を各事業法に反映。

以上

補足・提案の意図と背景

現況では、各交通事業者に対し、地方創生臨時交付金を活用した地方自治体による支援や、国主導のGOTOトラベルなどの支援策が実施されているものの、依然として支援を実施していない自治体もあり、利用者減の回復もなかなか進んでおらず、公共交通の危機は続いております。

そこで、「1.早期に実施すべき具体的方策」、「2.短期間で創設すべき制度の提案」、「3.検討を開始し、5年以内に改正すべき制度」の3つに分け、合計9項目を重点施策として提案することとしました。

この提案を新交通システム推進議員連盟および国土交通省をはじめとする各省庁、内閣、地方自治体や経済界などに働きかけていく予定です。まずはホームページで公開し、賛同団体を募る予定です。

全国路面電車ネットワーク運営委員長 NPO法人公共の交通ラクダ・岡山 会長 岡 將男

問い合せ先:okj165@poppy.ocn.ne.jp

■交通政策基本法改正と国土強靱化について、11/20衆議院国土交通委員会通過の資料 (11/23補足)

2020-1120交通政策及び国土強靭会に関する決議

2020-1120交通基本法等改正案概要

2020-1120交通政策基本法等改正案要綱と法案

2020-1120交通政策基本法等改正案新旧対照表